noviembre, 23, 2025 • Tiempo de Lectura: 2 minutos

CASO #15• Mi yo de 25 años tenía razón.

noviembre, 23, 2025 • Tiempo de Lectura: 2 minutos

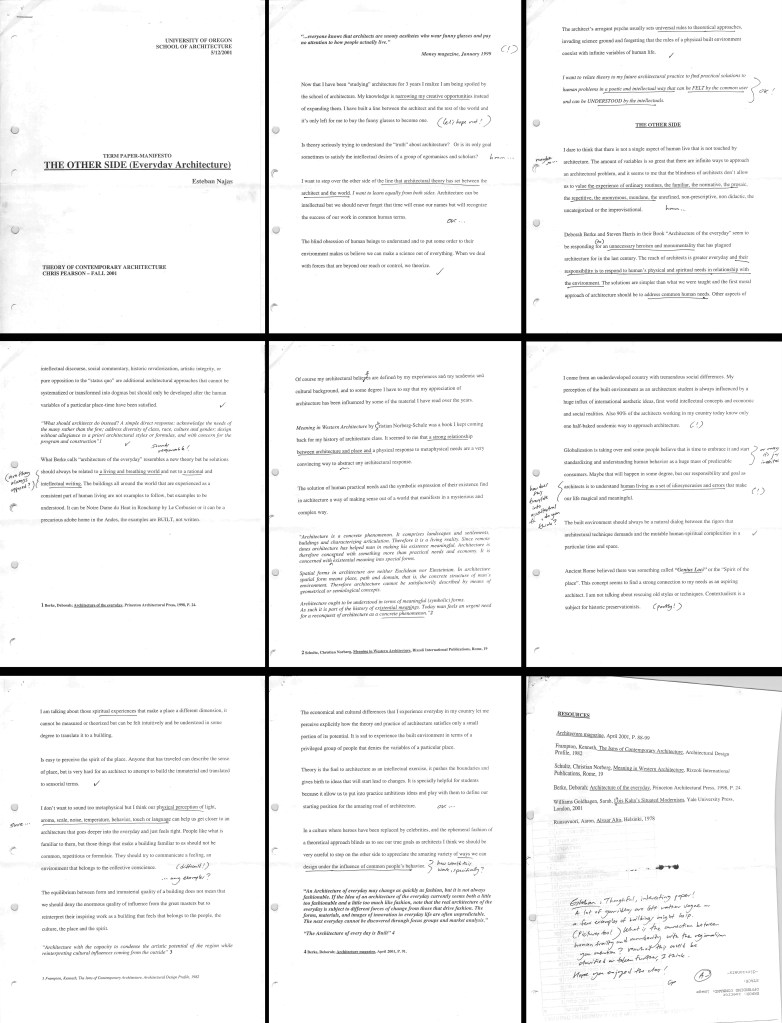

En diciembre del 2001 entregué el trabajo final de Theory of Contemporary Architecture en la Universidad de Oregon, donde fui becario. Lo titulé The Other Side (Everyday Architecture). Lo imprimí en una impresora con ruido a mimeógrafo y lo entregué convencido de que era profundísimo.

A esa edad todavía rondaba la sombra de Le Corbusier: el mito de que, para ser arquitecto, había que usar gafas raras y hablar como si uno hubiera inventado el hormigón armado. Yo ya sospechaba que ese disfraz nunca me iba a quedar.

Hoy lo releo y me doy cuenta: más que profundo, era transparente.

Y por eso vale.

A los 25 años ya desconfiaba del arquitecto que se toma demasiado en serio. Decía que la teoría podía volverse una jaula brillante donde todos repiten palabras importantes sin decir nada realmente útil. Que la escuela me estaba malcriando —un poco—, que las formas podían ser una coartada para olvidar la vida y que el verdadero riesgo no era el error técnico, sino el ego estético.

Lo leo y sonrío: sin saberlo, estaba describiendo los males que después vería a escala urbana, institucional y política.

Escribí, sin entender del todo la bomba que soltaba, que la arquitectura debía ser “sentida por la gente común y entendida por los intelectuales”. Hoy esa frase es mi síntesis: la ciudad no necesita explicaciones sofisticadas; necesita resonancia humana. Claridad, coherencia y sentido común. Lo mismo que pedía ese estudiante del 2001, ahora aplicado a vivienda, movilidad, seguridad, espacio público y gobernanza.

Hablaba del Genius Loci —sin saber pronunciarlo— como deber ético, no como misticismo. Hoy sé que es pura lógica: intervenir sin leer el espíritu del lugar es lo que nos tiene llenos de plazas desconectadas, vallas absurdas, barrios rotos y decisiones tomadas de espaldas a la gente.

El Esteban del 2001 detestaba la monumentalidad innecesaria.

El del 2025 detesta la política instrumentalizada y espectacular.

Cambiar de escala no cambia de enemigo.

El estudiante se advertía del arquitecto narcisista; el adulto señala al funcionario performático. Ambos pelean contra el mismo virus: la forma sin consecuencia.

Hubo años —entre 2010 y 2020— en que estuve peligrosamente cerca de convertirme en lo que criticaba. La práctica, el aplauso fácil y las expectativas ajenas son tentaciones silenciosas. A veces basta una decisión cómoda para torcer la brújula.

Releer el ensayo del 2001 fue un correctivo existencial: la brújula seguía en el bolsillo izquierdo de la camisa. No solo como metáfora, sino como herramienta práctica: cada enero releo esos principios y me pregunto, ¿esta decisión de proyecto puede explicarse en un minuto a quien vivirá con ella? ¿Resuelve algo real o solo alimenta mi portafolio?

Publico esto para mantenerme en eje. Porque en esas páginas juveniles, escritas con inocencia pero con verdad, está la misma obsesión que hoy guía todo mi oficio: cruzar cada día la línea entre arquitectura y vida, entre teoría y práctica, entre discurso y consecuencia.

Esa línea no desaparece: solo se mueve.

Y hay que cruzarla con las manos sucias —bajando del render a la obra, escuchando al maestro que señala un error, teniendo el valor de cambiar— para no quedarse en el lado cómodo.

Han pasado casi 25 años y hoy, habiendo duplicado esa edad, reafirmo en plena conciencia que la arquitectura y la ciudad germinan de lo cotidiano.

Y sigo sin comprarme las gafas raras.

La ciudad —que tiene buena memoria— me lo agradecería.

Leave a comment