El pasado jueves, en un podcast en La Floresta, Quito, se debatió la rehabilitación de La Mariscal. Allí surgió, otra vez, la falsa batalla entre nostalgia y reinvención, una dicotomía que no existe.

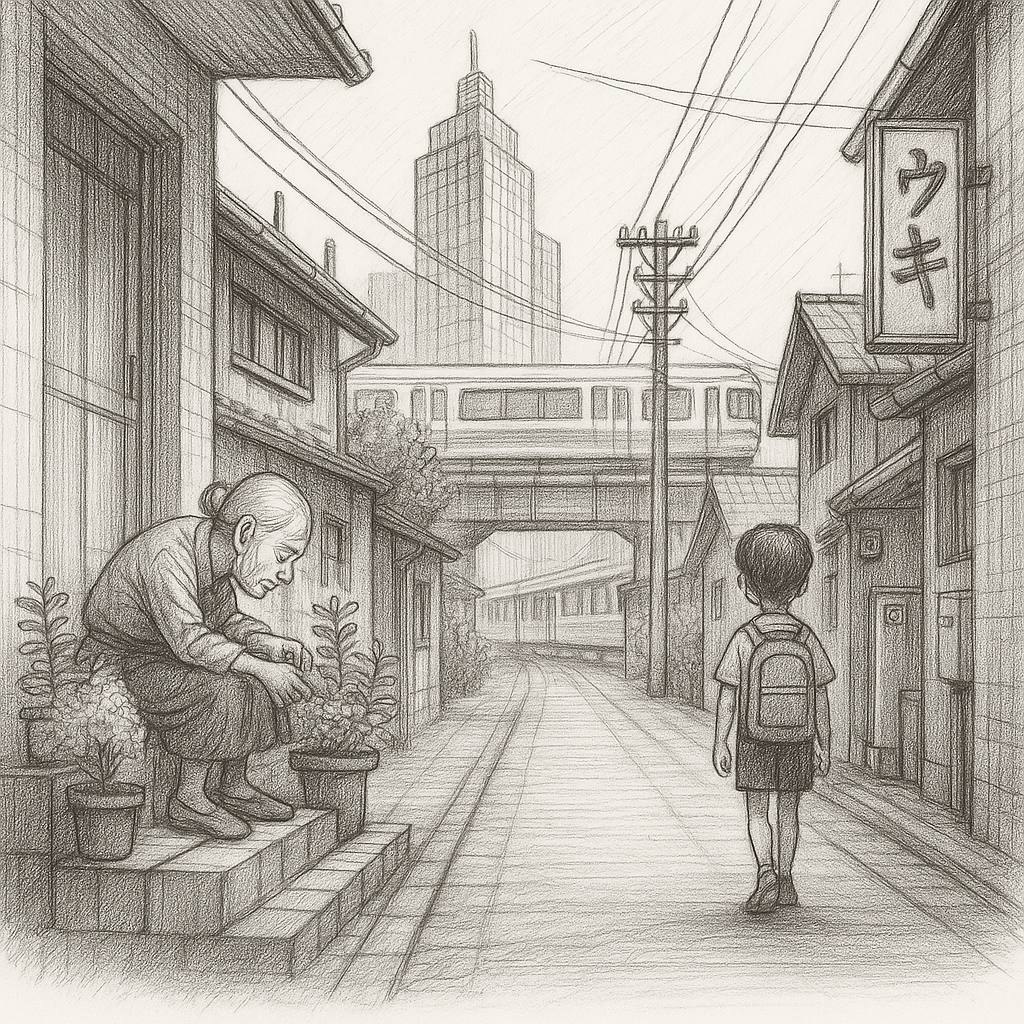

En Tokio, una metrópoli de 37 millones de habitantes, una anciana manicura las plantas de su vereda con precisión milimétrica y limpia con cepillo sus escaleras de piedra. A doscientos metros, un niño de siete años, bajo rascacielos y luces LED, camina solo hacia la estación de tren, mochila al hombro, rumbo a su barrio.

He tenido la suerte de visitar Japón cada década desde los diez años. Siempre quedo abrumado por una ciudad que sostiene la vida cotidiana, donde el pasado ancestral convive con una modernidad vertiginosa.

Tokio teje 23 distritos especiales en un orden funcional e inescrutable; su identidad es más horizontal que vertical, con calles a escala humana. Caminar, pedalear o tomar el tren más eficiente del mundo asegura una proximidad absoluta.

En esas calles estrechas conviven capas de lo cotidiano: casas de madera y edificios de catorce pisos en solares mínimos, konbini abiertos 24/7 con lo esencial a pasos de casa, máquinas dispensadoras regadas como confeti en cada callejón, y los koban —casetas policiales con mascotas de anime— que ofrecen seguridad sin armas.

La vida urbana no distingue recuerdo o futuro: el espacio público moldea al ciudadano, y el ciudadano da forma al espacio, guiado por una danza invisible de dos términos fundacionales de la psiquis japonesa: honne (本音), lo que se siente en el corazón, y tatemae (建前), la armonía mostrada al mundo. La metrópoli brilla con neón, pero el barrio cultiva una calma que sostiene la convivencia.

El Tokyo Toilet Project, rediseñando baños públicos en Shibuya con arquitectos de renombre, lo demuestra: cuidar lo pequeño dignifica lo grande. Los shotengai, pasajes con tiendas y tabernas, cruzan lo cotidiano con la monumentalidad. La era Shōwa, esa época de los 50 a los 70 con neón, city pop y el auge tras la guerra, revive en el honne nostálgico de Shibuya, con el Miyashita Park —un parque elevado con jardines y tiendas retro— y el Shibuya Yokocho —un callejón de bares que evoca los sabores de antaño—, un tatemae que brilla hoy.

En Quito debatimos si conservar o reinventar, como si fueran antónimos. Las plazas y veredas donde antes se cruzaban historias han quedado vacías frente al confort de malls cerrados, con aire acondicionado, patios de comida y escaparates de franquicias.

Hay iniciativas público-privadas que intentan cambiar ese guion. En Bellavista, el Parque Aromático florece con senderos sensoriales y un Club del Compost que une vecinos en torno a la sostenibilidad. En Guápulo, el programa El CEES deja Huella restaura quebradas con camineras verdes. En el Centro Histórico, el proyecto De Vuelta al Centro siembra geranios en balcones y plazas, evocando el honne de la memoria quiteña y el tatemae de un futuro vivo.

Tokio no es perfecto. Una crisis demográfica pesa, con ancianos llenando calles y una juventud desconectada, atrapada en pantallas y algoritmos. Pero en Quito, donde barrios enteros son hoy abandonados, no debemos sentir la presión de repoblarlos con una simple elección entre ingenua añoranza versus un futuro “trendy” que tiene fecha de caducidad anunciada. Propongo saber tejer, con inteligencia urbana un camino entre honne y tatemae: lo que la ciudad susurra en su memoria y lo que decide proyectar en sus barrios. Que nuestro pasado no sea ancla, sino viento que impulse un Quito vivo, donde un niño camine seguro, como en Tokio, con el ayer en su mochila y el mañana en sus pasos. ¿Qué calle de tu ciudad salvarías para que esto sea real?

Leave a comment